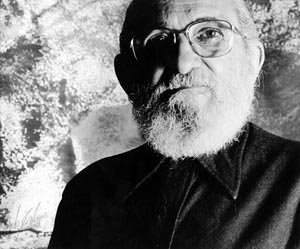

En estos días he recordado las enseñanzas del maestro Paulo Freire sobre las virtudes de los educadores. Una en particular reaparece a cada instante: la coherencia. La coherencia absoluta es imposible, decía Paulo Freire, pero los educadores progresistas tienen la obligación de buscarla. Deben aspirar a la coherencia entre su pensamiento, sus palabras y sus hechos.

La falsedad, la demagogia o la corrupción no son buenas aliadas de la educación. El profesor no podrá mantener en secreto sus razones ocultas, pues los estudiantes, más temprano que tarde, las detectarán y el descrédito será difícilmente revertido.

No se educa desde la impostura. Se puede engañar un tiempo, pero difícilmente a todos durante un ciclo escolar completo, aunque experimentos como el llamado “Efecto Fox” desnudan fragilidades y confusiones entre la buena docencia y la charlatanería.

Pero cuidado, la coherencia no es una virtud a desarrollar sólo en los salones de clases o en los recintos donde se interactúa con los estudiantes. También es una exigencia de la práctica en los actos públicos y en sus expresiones políticas. Por eso es tan difícil. Por eso, probablemente, Freire no postula la obligación de serlo, pero sí de intentarlo. Es una virtud cara, y necesaria de reconocer en quienes la promueven cada día de su vida en el desempeño de la tarea formativa. Por eso es tan deplorable en quienes profieren un discurso y actúan en otros sentidos.

Estos días que corren son, tristemente, abundantes en ejemplos de esa incoherencia que lastima a la educación, a las escuelas y perdió a quienes la practicaron voluntaria e impunemente.