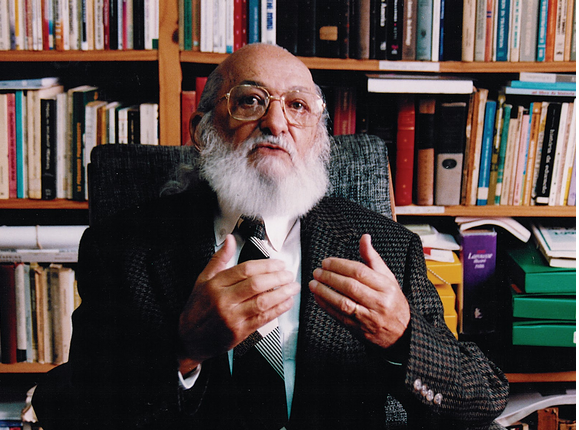

Las escuelas no son templos y los maestros no somos santos ni profetas, por eso, ni unas son para el silencio o el recogimiento, y los otros, no son para adorarles o admirar las buenas nuevas que nos comparten. Esa es una de las máximas enseñanzas que me dejó la lectura del pensamiento y la obra de Paulo Freire, excepcional brasileño, el más grande de los educadores que nuestro subcontinente legó al mundo.

Ojalá la primera oración fuera sólo una reliquia de otros tiempos, cuando imperaban las dictaduras en América Latina o el analfabetismo ocupaba más altos porcentajes entre la población; cuando la universidad era un privilegio todavía más restringido. No es así. Hoy muchos profesores, muchas autoridades, siguen creyendo que su palabra es sagrada, que los desacuerdos son válidos y bienvenidos siempre que apunten en otras direcciones y no provoquen ruido o alteren la estabilidad, la paz de la disciplina sumisa.

Con excepciones encomiables, el educador oriundo del empobrecido nordeste brasileño no forma parte del currículum de las carreras de pedagogía o educación en México. No se lee profundamente, no se examina su aportación. Las pedagogías oficiales se asientan sobre bases antagónicas a la praxis freireana, obsesionadas con el discurso de la excelencia (aberrante discurso, diría Pablo Latapí Sarre), la examinación masiva e intensiva, las competencias, la productividad y la competitividad.

La propuesta del autor de La educación como práctica de la libertad es sustancialmente política. Esa es su visión pedagógica. Los problemas torales de la educación no son técnicos o instrumentales; son políticos, desde la concepción de sociedad donde se inserta, los modelos de desarrollo y los proyectos político-educativos. Así, por ejemplo, el analfabetismo no es una hierba dañina que debemos erradicar; es la expresión de una sociedad injusta.

Si esa es la visión, entonces, el salón de clase no es un dormitorio o guardería a donde van a cantar los profesores para adormecer estudiantes. Las clases no son canciones de cuna, tienen que ser un desafío intelectual, una aventura. Por eso escribió una de las obra más emblemáticas: “Pedagogía del oprimido”, es decir, la pedagogía que no se hace para los pobres, sino que se construye colectivamente desde el contexto, desde la realidad de los educandos, contra una situación de exclusión y opresión, de pobreza y silencio autoritario.

Cuando conmemoramos los diez años de la muerte del maestro brasileño en la UNAM, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Colima y la Autónoma de la Ciudad de México, en Colima publicamos un libro, Paulo Freire: praxis de la utopía y la esperanza, y en su capítulo Pep Aparicio Guadas y Juan Miguel Batalloso justamente nos recuerdan que a Freire no hay que construirle santuarios, ni promoverle con veneración.

Por eso ahora no estoy tratando de decir que a Freire debemos leerle como una Biblia. ¡Cuidado! Esa sería la peor forma de leer a Freire, lo más antifreireano. Hay que estudiarle, hay que interrogarlo, convocarle al diálogo. Esa es la invitación a todos, pero principalmente a los profesores y a los estudiantes de educación.

El 2 de mayo de 1997 Paulo Freire dejó de existir físicamente. Su legado es patrimonio cultural de la pedagogía y la humanidad: una extensa obra (escrita, pero también experiencias reales en América, Europa y África) que podría ser inspiración, pistas, instigación, pretexto para el diálogo.

Pocos meses antes de la fecha, Paulo Freire había aceptado que la Universidad de Colima le concediera el doctorado honoris causa. Habría sido la única institución mexicana en entregarle un reconocimiento como los que recibió en todo el mundo. En los preparativos para el viaje su muerte nos sorprendió, y dolió hondamente. Recordarle hoy es un motivo inmejorable para alentar la esperanza y la indignación, por la fuerza potencial de la educación y porque la realidad sigue siendo injusta y nos interpela. Como nos enseñara con su ejemplo, el cambio es difícil, pero posible.