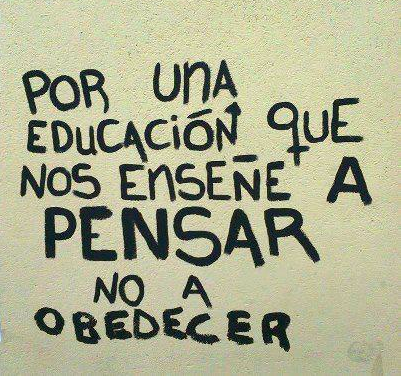

Enseñar a pensar –de forma estructurada, crítica y sistemática- no parece ser el fuerte de nuestro sistema educativo. Así lo sugiere el muy bajo porcentaje de alumnos mexicanos que obtienen puntajes más o menos altos (ya no digamos altos) en la prueba PISA.

De acuerdo a la escala de dominio PISA, el nivel 3 es el que indica que un alumno cuenta con los mínimos indispensables en términos de habilidad para pensar (en sentido fuerte). La población escolarizada de 15 años en México que obtuvo nivel 3 hasta 6 (máximo nivel) en PISA lectura 2012 fue de 25 por ciento. Para el promedio de los países OECD esa cifra fue de 59 por ciento, para Chile 32 por ciento, para Vietnam 67 por ciento y para Corea del Sur 76 por ciento.

Los muchos indicios de que nuestro sistema educativo no enseña a pensar pudieran ayudar a explicar el curioso hecho de que las autoridades competentes tomasen la decisión de que México no participara en la prueba PIAAC -Programme for the International Assessment of Adult Competencies-, de la OECD, aplicada por primera vez entre 2011 y 2012. Esa prueba evalúa las competencias de los adultos (16 años y más) en tres áreas fundamentales que requieren y evidencian habilidad para pensar: literacidad -dominio de la lengua materna-, numeracidad –destreza en el uso de los números, sus relaciones y sus aplicaciones- y habilidad para resolver problemas en ambientes tecnológicamente ricos.

Recientemente tuve ocasión de vivir de cerca todo esto. Por razones diversas, he tenido contacto en los últimos meses con jóvenes mexicanos, egresados de muy buenas universidades nacionales en diversas disciplinas, cuyo desempeño era, para distintos propósitos, mi responsabilidad evaluar.

Leyendo y escuchando a los egresados de estas universidades (la mayoría de los cuales proviene de hogares de ingresos medio-altos y altos) pude constatar que su dominio de la lengua castellana, es, por decir lo menos, precario. Enfrentarme, en vivo y en directo, a la experiencia del desconocimiento de la sintaxis, del desafane por la ortografía y de las limitaciones en el vocabulario de chicos y chicas que pertenecen a la parte superior de la distribución de logro educativo del país, me dejó patidifusa.

Primero pensé que quizá era un problema de idioma –muchos de ellos hablan y escriben en inglés mejor de lo que hablan o escriben en español, y la mayoría exhibe una fluidez con los números mucho mayor a la que exhiben con las letras, las comas y los acentos. Pronto pude, sin embargo, darme cuenta y acordarme de que las palabras, la sintaxis y todas esas cosas relacionadas con la lengua materna (tan despreciadas, a juzgar por sus resultados concretos, por nuestro sistema educativo) están indisolublemente ligadas al “músculo” ese que nos permite pensar. Pensar con orden, pensar preguntando, pensar haciéndose cargo de lo que significa pensar.

Y concluí todo esto, pues, al ladito de los problemas de un verbo mal conjugado y de un “por lo tanto” que pretendía conectar dos oraciones que no tenían ninguna conexión entre sí, pude ver cómo a estos jóvenes no se les había enseñado a pensar con orden, tino y claridad. Números empleados con soltura, cuyo significado escapa por completo a sus usuarios. Preguntas que tendrían que ser el comienzo de todo, mismas que sencillamente no se formulan. Conclusiones sin sustento; ataques contra la lógica y el sentido común, uno tras otro.

Y esto es el ápice de la pirámide: la crème de la crème (los listos que, sin tener que hacerlo, dado que podrían de nadar de muertito por su situación socioeconómica, se esfuerzan). Si enseñar a pensar fuese prioritario, hay que decir que vamos muy mal.

Publicado en El Financiero